Humanitäre Hilfe in Syrien

Dreizehn Jahre bewaffneter Konflikt haben den Menschen in Syrien und den geflüchteten Menschen unermessliches Leid gebracht. Hinzukam das schwere Erdbeben in 2023. Die notleidenden Menschen in Syrien haben weiterhin große und dringende humanitäre Bedarfe.

Zur aktuellen Lage in Syrien

Das DRK verfolgt die aktuellen Entwicklungen und die humanitäre Lage in Syrien aufmerksam. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit unserer Schwestergesellschaft, dem Syrischen Arabischen Roten Halbmond, eng zusammen, auch mit DRK-Personal vor Ort.

Die notleidenden Menschen in Syrien haben weiterhin große und dringende humanitäre Bedarfe. Das DRK ist fest entschlossen, weiterhin prinzipienorientierte humanitäre Hilfe zu leisten und diese angesichts der dynamischen Situation bei Bedarf nochmals auszubauen, insbesondere durch die verstärkte Unterstützung seiner lokal verankerten Schwestergesellschaft.

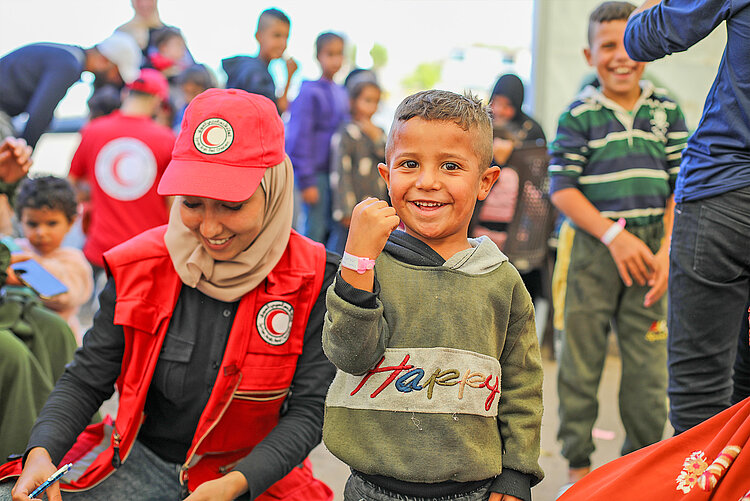

Der Syrische Arabische Rote Halbmond erbringt landesweit lebensrettende Arbeit, indem er Nahrungsmittel, Wasser und grundlegende Hilfsgüter zur Verfügung stellt, medizinische Notversorgung leistet und Krankenhäuser mit medizinischen Hilfsgütern unterstützt.

Es ist nun von größter Bedeutung, dass alle Konfliktparteien die Zivilbevölkerung, die humanitären Helfer, die Gesundheitseinrichtungen und die soziale Infrastruktur respektieren und schützen sowie den Zugang für humanitäre Hilfe in ganz Syrien sicherstellen.

DRK-Suchdienst für Angehörige

Der DRK-Suchdienst unterstützt seit 2011 Angehörige in Deutschland bei der Suche nach vermissten Familienmitgliedern in Syrien. Über unsere Beratungsstellen und einen arabischsprachigen Facebook-Kanal stehen wir in Kontakt mit den Betroffenen.

Konflikt im Nahen Osten: Auswirkung auf Syrien

Die Eskalation der Gewalt in der Region hat mehr als 530.000 Menschen zur Flucht gezwungen - aus dem Libanon in die angrenzenden Gebiete in Syrien. Dort leistet der Syrische Arabische Rote Halbmond (SARC) lebenswichtige Hilfe. Mobile Kliniken versorgen die Geflüchteten medizinisch, während dringend benötigte Hilfsgüter wie Decken, Schlafmatten, Lampen, Winterjacken, Nahrungsmittel und Hygienesets verteilt werden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterstützt diese lebensrettenden Maßnahmen finanziell, ermöglicht durch Mittel der Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe (ECHO).

Aktuelle Meldungen aus Syrien

Humanitäre Hilfe in Syrien

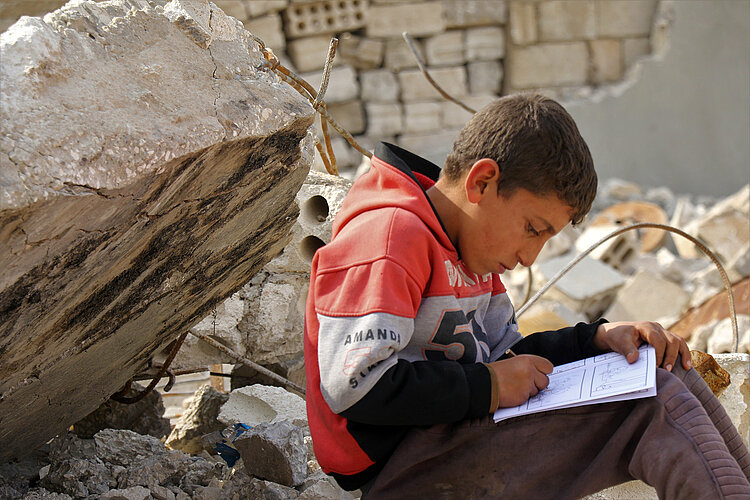

Als Folge des langjährigen Konflikts benötigen 15,4 Millionen Menschen – 70 Prozent der syrischen Bevölkerung – humanitäre Hilfe. Darunter sind sieben Millionen Kinder. Sie leiden unter der mangelnden Grundversorgung mit Nahrung, Trinkwasser, Gesundheitsdiensten und Bildung.

Wirtschaftliche Lage

2022 hat sich die wirtschaftliche Lage durch den Konflikt in der Ukraine, Inflation und vorherrschende Sanktionen weiter verschlechtert. Die Nahrungsmittelpreise haben sich fast verzehnfacht. Zudem behindert eine dramatische Treibstoffknappheit die rechtzeitige Lieferung der am dringendsten benötigten humanitären Hilfe.

Gesundheitssystem

Der Konflikt hat auch im Gesundheitssystem Spuren hinterlassen: Nur 50 Prozent der Gesundheitseinrichtungen sind noch funktionsfähig, 70 Prozent des Gesundheitspersonals mussten aufgrund der instabilen Lage ihre Wohnorte verlassen.

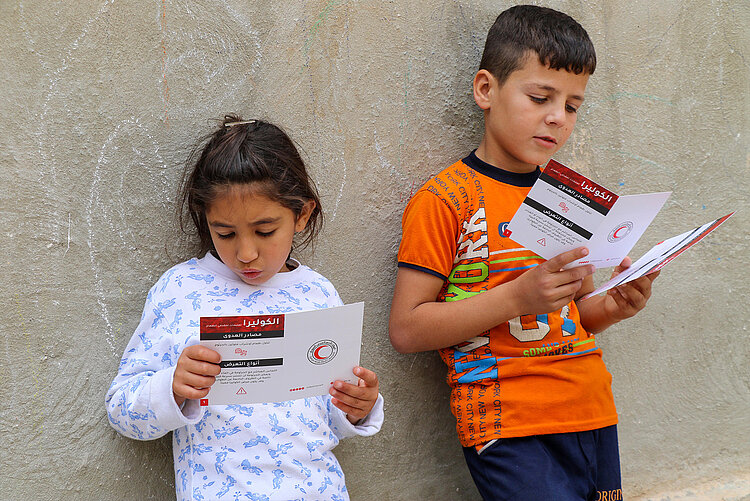

Diese massive Unterversorgung und der Mangel an Medikamenten im Land treffen auf eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten durch den schlechten Zugang zu Nahrungsmitteln, aber auch zu sauberem Wasser. So kam es 2022 zu einem Cholera-Ausbruch, bei dem von rund 50.000 Erkrankten 100 Menschen starben.

2022 gab es 17 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen – dies erschwerte die Arbeit der verbliebenen Gesundheitsmitarbeitenden zusätzlich.

Folgen der Krise

- 6,8 Millionen Menschen sind innerhalb Syriens vertrieben, 5,6 Millionen haben Zuflucht in den Nachbarländern gesucht.

- 90 Prozent der Bevölkerung leben in Armut; zwei Drittel davon in extremer Armut.

- 12,1 Millionen Menschen können sich nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgen.

- 2,4 Millionen Kinder können keine Schule besuchen.

- 27 Prozent der Haushalte geben an, dass ihre Kinder Anzeichen psychischer Belastung zeigen.

- 75 Prozent der Menschen mit Behinderung haben keinen Zugang zu medizinischer, wirtschaftlicher und sozialer Unterstützung.

- 52 Prozent der Bevölkerung hat keinen dauerhaften Zugang zu sicherem Trinkwasser

- 85 Prozent der Bevölkerung können ihre Grundbedürfnisse wie Nahrungsmittel, Wasser, Seife nicht decken.

Humanitäre Hilfe in Syrien

Das DRK leistet bereits seit 2012 humanitäre Hilfe in Syrien und den betroffenen Nachbarländern und arbeitet dabei eng mit seinen Nationalen Schwestergesellschaften wie dem Syrischen Arabischen Roten Halbmond (SARC) zusammen.

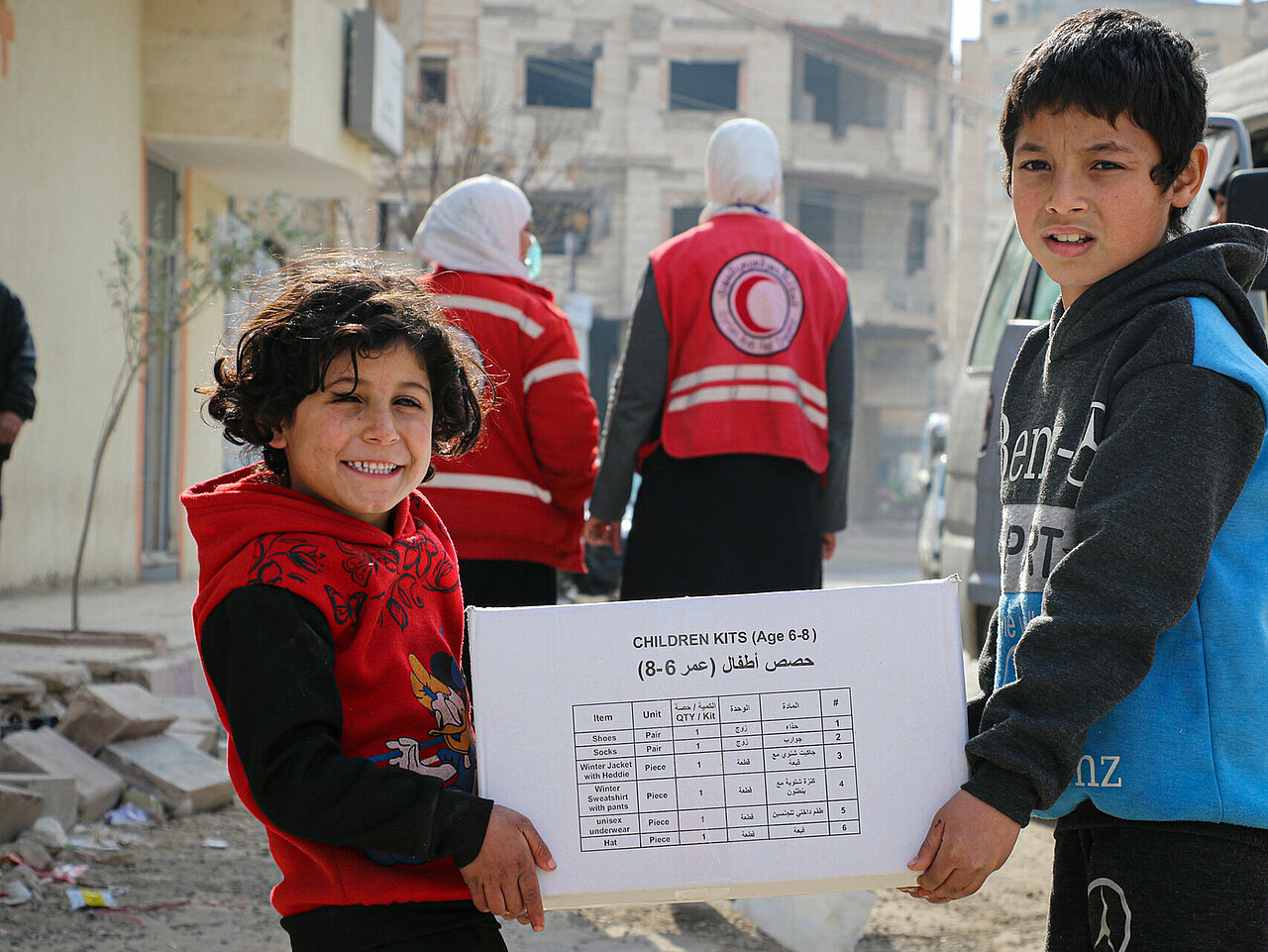

Die Helfer*innen des SARC decken mehr als 60 Prozent der humanitären Hilfsleistungen in Syrien ab. Im Jahr 2021 erhielten insgesamt 5,9 Millionen Menschen humanitäre Hilfe in Syrien. Beispielsweise erhielten 4,2 Millionen Menschen Haushaltsgegenstände wie Matratzen, Decken oder Töpfe, und in Einrichtungen des SARC wurden 1,9 Millionen Gesundheitsdienste durchgeführt.

Rou'a Kheirbeik - Helferin aus Syrien

Rou'a Kheirbeik engagiert sich ist als Frewillige für den Syrischen Arabischen Roten Halbmond und half zuletzt Betroffenen des schweren Erdbebens.

Soforthilfe nach schwerem Erdbeben

Im Rahmen der Soforthilfe stellte das Deutsche Rote Kreuz Hilfsgüter zur Verfügung, um akut bei der Erstversorgung der Betroffenen zu unterstützen, zum Beispiel:

- Ausrüstung für Rettungskräfte zum Suchen und Bergen

- 5.000 Matratzen und 9000 Decken sowie weitere dringend benötigte Hilfsgüter

- Treibstoff und Fahrzeuge, um die Menschen vor Ort mit Hilfsgütern erreichen zu können

Die medizinische Hilfe wurde weiter ausgebaut, zum Beispiel durch große Lieferungen von Medikamenten zur Versorgung der Menschen in den betroffenen Gebieten. Mobile medizinische Teams versorgten Menschen in schwer zugänglichen Regionen, die kein Krankenhaus erreichen konnten.

Wirksame Hilfe

Gesundheit

Schwangere, Mütter und Kinder leiden besonders unter der eingeschränkten Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Das DRK unterstützt Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel das Kinderkrankenhaus in Aleppo. Im Kinderkrankenhaus in Aleppo werden besonders schwere Fälle aus der ganzen Region behandelt. Darüber hinaus erhalten Frauen Zugang zu Schwangerschaftsvor- und -nachsorge und ihre Geburten werden durch geschultes Gesundheitspersonal begleitet.

Bei einer eingeschränkten Gesundheitsversorgung sind präventive Maßnahmen und eine gestärkte Selbsthilfekapazität essenziell. Ehrenamtliche des SARC werden ausgebildet, um gemeinsam mit den Gemeinden, spezifische Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und vorbeugend – zum Beispiel durch intensive Hygienemaßnahmen – reagieren zu können. Eine tragende Rolle spielen hier lokale Gesundheitskommitees. Sie informieren über Gesundheitsrisiken und sind ausgebildet, auf Krisen wie Ausbrüche von Krankheiten reagieren zu können.

Kinderklinik in Aleppo

In der einzigen Kinderklinik in der Region unterstützt das DRK mit Personal und medizinischen Materialien.

In der einzigen Kinderklinik in der Region unterstützt das DRK mit Personal und medizinischen Materialien.

Logistik

Um Menschen in Not landesweit mit Hilfsgütern versorgen zu können, unterhält der Syrische Arabische Rote Halbmond 242 Lagerhäuser, welche unter anderem vom DRK unterstützt werden. Durch den Betrieb von speziellen medizinischen Lagerhäusern ist es möglich, Gesundheitseinrichtungen und mobile Kliniken mit notwendigen Materialien zur medizinischen Versorgung zu beliefern.

Die Lagerhäuser fungieren als Drehkreuze für alle importierten Hilfsgüter. Vorgehalten werden dort unter anderem Lebensmittelpakete, Hygienepakete, Medizin und medizinisches Material. Das DRK unterstützt hier vor allem die Optimierung der logistischen Abläufe. Dies beinhaltet die Überarbeitung von Ablaufprotokollen, die Bereitstellung von Gerätschaften und Brandschutz. So können mehr Menschen schneller erreicht werden. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die medizinische Logistik dar, da unter erschwertem Zugang zu Strom und Benzin Kühlketten für Medikamente und Impfstoffe aufrechterhalten werden müssen.

Eindrücke aus Syrien

Geflüchtete in angrenzenden Ländern

Der Konflikt hat zu direkten Auswirkungen auf die Nachbarstaaten geführt. Etwa 5 Millionen Menschen sind in die Türkei, den Libanon, Jordanien und den Irak geflohen. Allein der Libanon, ein Land mit vier Millionen Einwohnern, hat nahezu eine Million Geflüchtete aufgenommen.

Das DRK ist in den jeweiligen Ländern vor Ort und stellt mit seinen Partnern tagtäglich die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Hilfsgütern für die Geflüchteten sicher. Dazu erhalten Bedürftige neben direkten Hilfsgütern unter anderem Bargeldzahlungen, um selbst erwerben zu können, was sie am dringendsten zum Überleben brauchen.

Syrische Geflüchtete im Libanon

Situation

Fast eine Million aus Syrien geflohene Menschen leben derzeit in dem kleinen Land. Das DRK unterstützt seine Schwestergesellschaft vor Ort unter anderem mit Bargeldhilfen.

Hilfe des DRK im Libanon

- Unterstützung des Rettungsdienstes des Libanesischen Roten Kreuzes

- Unterstützung des Blutbank-Systems

- Bargeldhilfen zur Deckung von Grundbedürfnissen

- konfliktsensible Katastrophenvorsorge und Förderung der Resilienz

Hilfe für Geflüchtete im Irak

Situation

Zu den rund 240.000 Geflüchteten aus Syrien kommen über 1,2 Millionen intern vertriebene Iraker und Irakerinnen. Gemeinsam mit dem Irakischen Roten Halbmond und anderen Akteuren arbeitet das DRK an mittelfristigen Projekten zur Stärkung der Selbsthilfe- und Widerstandskräfte der Bevölkerung.

Hilfe des DRK im Irak

- Bargeldhilfen zur Deckung von Grundbedürfnissen

- Sicherung der Lebensgrundlagen

- Gemeindebasierte Gesundheitsvorsorge

- Erste-Hilfe-Trainings und Schulungen zur Brandvermeidung

- Gemeindebasierte Katastrophenvorsorge

Syrische Geflüchtete in der Türkei

Situation

In der Türkei leben derzeit offiziell 4 Millionen Geflüchtete – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Der Konflikt in Syrien zwang immer mehr Menschen, ihre Heimat zu verlassen und in der Türkei Zuflucht suchen.

Hilfe des DRK in der Türkei

In Zusammenarbeit mit dem Türkischen Roten Halbmond unterstützt das DRK den Betrieb von ambulanten Zentren für Psychotherapie und Psychiatrie in insgesamt zwölf urbanen Zentren in der Türkei.

Spende für Syrien

Die Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes sagen „Danke“, denn mit Ihrer Spende für Syrien unterstützen Sie lebensnotwendige Maßnahmen.

Die humanitäre Lage der Bevölkerung ist dramatisch und von Entbehrungen geprägt. Der Großteil der Binnenvertriebenen in Syrien und der Geflüchteten in den Nachbarländern lebt in Notunterkünften oder Flüchtlingscamps.

Spenden Sie für Syrien, um denen Hilfe zukommen zu lassen, die sie am dringendsten benötigen – allen voran ältere Menschen, Frauen und Kinder.

Mit Ihren Spenden konnten wir bislang viel bewirken. Unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihrer Online-Spende für die humanitäre Hilfe in Syrien.