Wissenschaftliche Studie zu Kinderkurheimen

Am 15. Mai 2025 haben die Deutsche Rentenversicherung, der Deutsche Caritasverband, die Diakonie Deutschland und das Deutsche Rote Kreuz einen Forschungsbericht zu ehemaligen Kinderkurheimen veröffentlicht.

In den 50er- bis 80er-Jahren wurden in Deutschland ca. elf Millionen Kinder zu meist mehrwöchigen Aufenthalten in Kureinrichtungen geschickt. Ein großer Teil der Kinder hat dort viel Leid und Unrecht erfahren.

Ein Forscherteam der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Leitung des Sozial- und Wirtschaftshistorikers Prof. Dr. Alexander Nützenadel hat insgesamt 2.013 Kureinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft (u.a. private und kommunale Akteure sowie Wohlfahrsverbände) ermittelt und die Thematik auf der Grundlage von Archivgut, zeitgenössischer Fachliteratur und Interviews mit Zeitzeugen kritisch beleuchtet und aufgearbeitet. Die Forschungsarbeit wurde von der Deutschen Rentenversicherung, dem Deutschen Caritasverband, der Diakonie Deutschland und dem Deutschen Roten Kreuz in Auftrag gegeben.

Hier stellen wir Ihnen den kompletten Forschungsbericht "Die Geschichte der Kinderkuren und Kindererholungsmaßnahmen in der Bundesrepublik 1945–1989" zum Download zur Verfügung, weiterhin eine Zusammenfassung und ein vom Forscherteam erstelltes Heimverzeichnis.

Detaillierte Informationen finden Sie auch in den FAQs

Mein besonderer Dank gilt den Betroffenen, die im Rahmen der Untersuchung ihre Schicksale geteilt und so an der notwendigen Aufklärung mitgewirkt haben. Die damaligen Missstände in einigen unserer Einrichtungen sind erschütternd und beschämend sowie mit unseren Grundsätzen unvereinbar. Ich möchte im Namen des DRK bei allen Betroffenen aufrichtig um Verzeihung bitten.

Materialien zum Download

Der Forschungsbericht als eReader

Aktuelle Informationen

Fragen und Antworten

Die Kinderkuren waren ein Massenphänomen der bundesdeutschen Nachkriegszeit. In den 50er- bis 80er-Jahren wurden ca. elf Millionen Kinder zu meist mehrwöchigen Aufenthalten zur Erholung in Kureinrichtungen geschickt – häufig an die See, ins Mittelgebirge oder in die Alpen.

Die Heime waren unter anderem in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände. Die Praxis in den Häusern war sehr unterschiedlich. Unstrittig ist, dass ein großer Teil der Kinder dort viel Leid und Unrecht erfahren hat, sei es durch die damals praktizierten Erziehungsmethoden, sei es durch Übergriffe, die auch damals gegen geltendes Recht verstießen, aber kaum verfolgt worden sind. Viele von ihnen wurden traumatisiert und leiden noch heute als Erwachsene unter den Folgen der dort erlebten psychischen und physischen Misshandlungen. In den Veröffentlichungen überwiegen bei weitem die kritischen Stimmen, die Demütigung (z. B. Essenszwang, Redeverbote) oder Gewalt (z. B. Prügel, Misshandlungen, Medikamenteneinsatz) beklagen. Vereinzelt sind in Medien aber auch „Verschickungskinder“ zu Wort gekommen, die heute noch positiv über ihre damalige Kur sprechen. Es ist offensichtlich, dass die Praxis der Kinderkuren sehr komplex und vielschichtig war.

Ziel der Kinderkuren war bei den meisten Maßnahmen die gesundheitliche Stärkung bei guter Ernährung und an frischer Luft. Verschickt wurden Kinder aus allen sozialen Schichten, überwiegend aus Städten, aber auch aus ländlichen Gegenden.

Die Kuren wurden in der Regel von Ärzten verschrieben oder von den zuständigen Behörden, zum Beispiel von Jugend- und Gesundheitsämtern, veranlasst. Die Kosten trugen meistens die Krankenkassen und die Rentenversicherungen.

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht derzeit die historische Aufarbeitung – das ist auch das öffentlich geäußerte Hauptanliegen der bundesweiten Initiative Verschickungskinder. Eine große bundesweite Studie, die seit Ende 2022 an der Humboldt-Universität Berlin erstellt wurde, ist am 15. Mai 2025 veröffentlicht worden. Auftraggeber sind die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), die Diakonie Deutschland, der Deutsche Caritasverband und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im wissenschaftlichen Beirat waren auch Vertreterinnen der Betroffenen.

Daneben wurde die erste überregionale Studie im April 2023 im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit veröffentlicht. Der Fokus der Argumentation von Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl liegt auf den Kinderkureinrichtungen als „totaler Institution“. Darüber hinaus liegen inzwischen eine Reihe regionaler Studien oder zu einzelnen Einrichtunen vor.

Die Betroffenen-Initiative führt Lobbying-Gespräche mit Bund, Ländern und Verbänden. Regional gibt es Aktivitäten vor allem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Schleswig-Holstein; daran sind auch die regionalen Vertretungen von Wohlfahrtsverbänden und Rentenversicherung beteiligt.

Im bundespolitischen Raum sind bislang keine größeren Initiativen erkennbar, allerdings wird die Problematik im Koalitionsvertrag der Bundesregierung genannt.

Die Ermittlung genauer Zahlen wird dadurch erschwert, dass in zeitgenössischen Verzeichnissen nicht immer eindeutig zwischen Dauerheimen und Kinderkurheimen unterschieden wird. Das Forscherteam um Prof. Nützenadel hat hier erstmals zahlreiche Daten statistisch ausgewertet. Demnach schätzt das Team, dass es zwischen 1951 und 1990 mehr als 2.000 Heime in unterschiedlicher Trägerschaft gab. Nach der HU-Studie durchliefen in diesem Zeitraum zwischen 9,8 und 13,2 Millionen Kinder- und Jugendliche Aufenthalte in Kinderkur- und -erholungsheimen (mittlere Schätzung 11,4 Millionen Kinder).

In den Medien wird das Thema fast ausschließlich als ein rein bundesdeutsches Thema behandelt, und die Betroffenen, die sich öffentlich äußern, sind vorwiegend aus der alten Bundesrepublik. Doch auch in der DDR gab es in großem Umfang Kinderkuren, und in den Betroffenenforen melden sich auch Menschen aus Ostdeutschland zu Wort. Dazu liegen allerdings bisher keine systematischen Erkenntnisse vor. Eine erste Untersuchung hat Julia Todtmann mit ihrer Masterarbeit (2022) vorgelegt. Das Kinderkurwesen in der DDR war ein zentralistisches System, das im Zuge des Aufbaus des Sozialismus in den 50er-Jahren etabliert wurde. Maßnahmen und Richtlinien hat das Ministerium für Gesundheitswesen verantwortet, finanziert wurden die Kuren über die Sozialversicherung. In 2024 fand erstmals ein DDR-Kinderkurheim-Kongress im ehemaligen Kinderkurheim „Haus Dahmshöhe“ statt. Im Fokus stehen die Aufarbeitung von Gewalterfahrungen und die Forschung zu Kinderkuren in der DDR. Weiterhin hat es Kinderverschickungen auch in anderen europäischen Ländern gegeben. Hierzu stehen nähere Forschungen noch aus.

Die in vielen Quellen dokumentierten Missstände bezogen sich zum einen auf die Rahmenbedingungen, wie unzureichende räumliche und hygienische Verhältnisse, mangelnde Betreuung oder schlechte Verpflegung. Zum anderen berichten Zeitzeugen aber auch immer wieder von Schikanen und erzieherischen Zwangsmaßnahmen bis hin zu physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt. Zudem herrschte vielerorts ein gravierender Mangel an pädagogischem Fachpersonal, so dass die Kinder durch nicht geschultes Personal betreut werden mussten. Finanzielle Engpässe, unklare gesetzliche Regelungen und mangelndes Eingreifen der Aufsichtsbehörden waren weitere Ursachen für Missstände. In der Praxis gab es jedoch große Unterschiede zwischen den Heimen. Neben negativen Erfahrungen berichten Betroffene auch von positiven Erinnerungen an ihren Kuraufenthalt.

Die damals praktizierten Erziehungsmethoden und vieles, was in den Einrichtungen geschah, entspricht nicht den heutigen Kriterien und Standards der Gesundheitspflege, Sozialarbeit und Pädagogik. Aus den 50er- und 60er-Jahren sind einzelne Fälle dokumentiert, in denen auch aus der NS-Zeit belastete Mediziner Verantwortung in Einrichtungen trugen. Darüber hinaus gab es eine nennenswerte Zahl von Vorfällen, die auch den Maßstäben der damaligen Zeit nicht genügten und zum Teil gesetzeswidrig waren. Örtlich wurden Medikamente missbräuchlich zur Ruhigstellung von Kindern eingesetzt. Auch klinische Medikamentenerprobungen sind für einige Heime dokumentiert.

Das ARD-Magazin Report Mainz hatte 2019 Berichte von 1.000 Betroffenen gesammelt und ausgewertet, nach denen sich 94 Prozent der Befragten „eindeutig negativ“ äußerten. 60 Prozent geben an, dass sie bis heute unter der Kinderkur leiden. Zu berücksichtigen ist, dass die Untersuchung nicht repräsentativ ist, sondern dass sich bei diesem methodischen Vorgehen überdurchschnittlich viele Menschen mit negativen Erfahrungen melden. Es gibt auch einzelne Berichte Ehemaliger, die ihre Kur als eines der schönsten Erlebnisse ihrer Kindheit schildern. Ungeachtet dessen ist es erforderlich, sich vordringlich um die negativen Erfahrungen zu kümmern.

Der aus der Betroffenen-Bewegung hervorgegangene Wissenschaftsverein Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e.V. (AEKV) führt seit 2019 eine Befragung bei ehemaligen Verschickungskindern durch und verfügt mit mehr als 15.000 Fragebögen über die größte Sammlung von Daten und Selbstzeugnissen Betroffener zu diesem Thema.

Das Deutsche Rote Kreuz hat sich inhaltlich und finanziell mit dem Deutschen Caritasverband und der Diakonie Deutschland an einem Forschungsprojekt beteiligt, das die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) angestoßen hat. Der Auftrag ist Ende 2022 an den Sozial- und Wirtschaftshistoriker Prof. Dr. Alexander Nützenadel von der Humboldt-Universität Berlin ergangen, der mit seinem Team im Mai 2025 Ergebnisse vorgelegt hat. Die Studie stützt sich im Wesentlichen auf Archivgut und zeitgenössische Fachliteratur sowie auf Interviews mit Zeitzeugen.

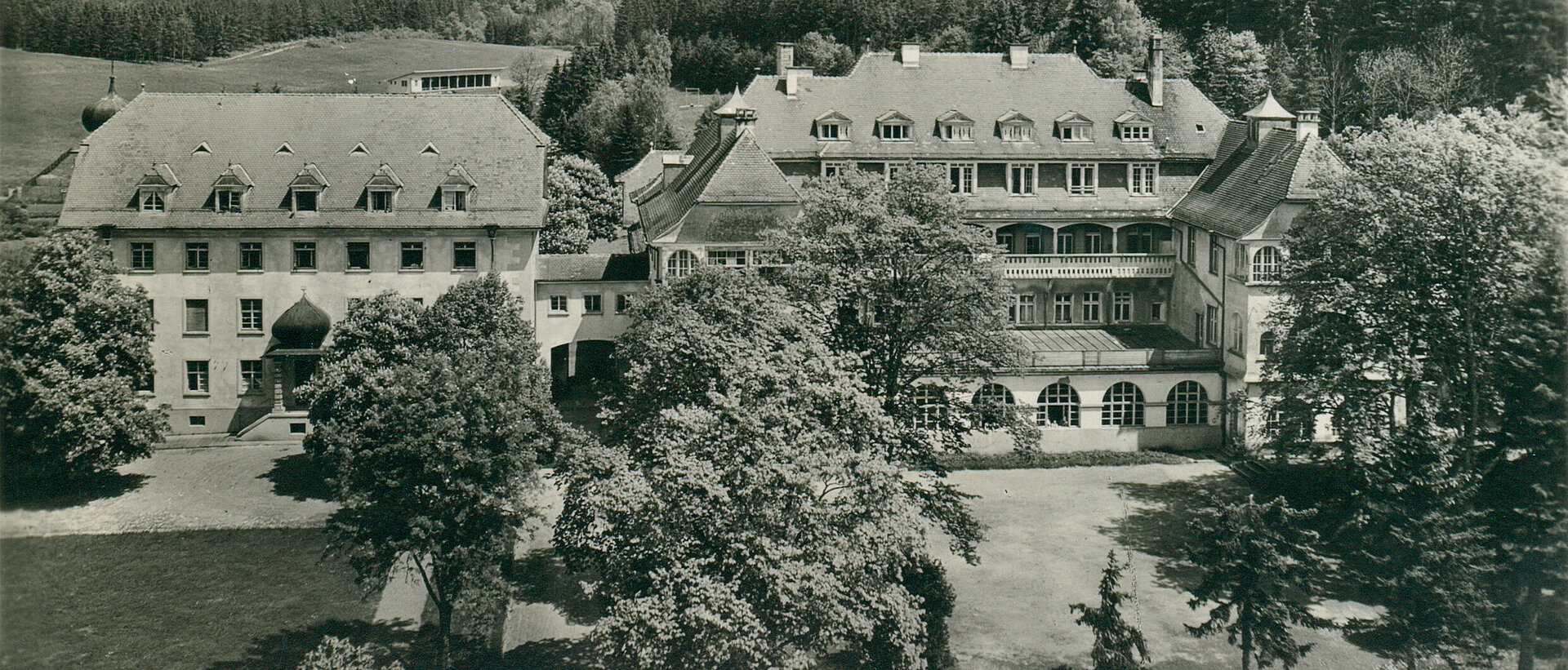

Darüber hinaus liegen inzwischen eine Reihe regionaler Untersuchungen vor oder sind in Arbeit. So sind im DRK-Verband folgende Forschungsarbeiten entstanden: Die im April 2024 präsentierte Masterarbeit von Leoni Umlauft befasst sich mit Kinderkurheimen in Trägerschaft des DRK in Schleswig-Holstein ("Gewalt in der Kindererholung - Trägerschaft und Verantwortung"). Nach Angaben des DRK Landesverbands entwickelten sich in den ursprünglich für Erholungsaufenthalte für kranke oder aus traumatischen Verhältnissen stammende Kinder gedachten Heimen Strukturen, in denen Leid und auch Gewalt an der Tagesordnung waren. Im Oktober 2024 stellte der DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz die Quellenedition von Johannes Staudt und Sebastian Funk „Haus Hohenbaden – Das DRK-Kindersolbad Bad Dürrheim in der Überlieferung des Badischen Roten Kreuzes“ der Öffentlichkeit vor.

Hier verweisen wir auf den am 15. Mai 2025 veröffentlichen Forschungsbericht und die Zusammenfassung. Beide Dokumente sind oben verlinkt.

Die vier Auftraggeber haben dafür Sorge getragen, dass die Perspektive der Betroffenen hinreichend Niederschlag im Forschungsprojekt findet. Zu den Zeitzeugen, die von den Historikern der Humboldt-Universität befragt wurden, gehörten selbstverständlich auch Betroffene. So erfolgte der Aufruf nach Erinnerungsberichten unter anderem über die Webseite und den Newsletter der Initiative der Verschickungskinder e.V. Darüber hinaus haben mit Anja Röhl und Prof. Dr. Christiane Dienel zwei Vertreterinnen der Initiative im wissenschaftlichen Beirat des Forschungsprojekts mitgewirkt.

Die Auftraggebenden nehmen zudem seit 2021 regelmäßig an den Bundeskongressen der Initiative Verschickungskinder teil, um den Austausch mit den Betroffenen zu fördern. Auf dem letzten Kongress 2024 stellte das Forscherteam der Humboldt-Universität das Forschungsprojekt vor.

Das Forscherteam hat insgesamt 2.013 Kureinrichtungen ermittelt und in einer Datenbank erfasst. Ein Drittel dieser Einrichtungen lag in privater Hand, knapp ein Drittel in kirchlicher Trägerschaft. Das DRK hat mindestens 88 Kinderkureinrichtungen betrieben, was einem Anteil von 4,4 Prozent der ermittelten Einrichtungen entspricht. Sie waren in Trägerschaft der DRK-Landes- und Kreisverbände sowie der Ortsvereine und Schwesternschaften.

Somit ist der Anteil der Heime in Trägerschaft des DRK im Vergleich zu den vielen privaten und den konfessionellen Trägern zwar deutlich niedriger, aber dennoch nennenswert gewesen. Auffällig ist, dass die rückläufige Entwicklung der Anzahl der Heime (ab Mitte der 1960er Jahre) beim DRK deutlich früher einsetzte als bei den anderen Trägern: Im Jahr 1953 gab es nur noch 55 Einrichtungen und 1980 nur noch zehn.

Darüber hinaus fungierten innerhalb des DRK vor allem die Kreisverbände als sogenannte Entsendestellen. Diese Entsendestellen organisierten die Kurentsendung, dienten als „Informationsdrehscheibe“ zwischen Eltern, Heimen und weiteren Akteuren und stimmten die Kostenübernahme mit den verschiedenen Kostenträgern ab. Die Entsendestellen hatten eine wichtige Funktion innerhalb der organisatorischen Abläufe.

Die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Studie war von Beginn an ein zentrales Anliegen. Obwohl die beteiligten Organisationen (Deutsche Rentenversicherung, Caritas, DRK und Diakonie) die Studie initiiert und finanziert haben, wurde die Forschung von einem unabhängigen wissenschaftlichen Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Alexander Nützenadel, Humboldt-Universität zu Berlin, durchgeführt. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Vergabe nach wissenschaftlichen Standards: Die Forschungsgruppe wurde über ein Ausschreibungsverfahren ausgewählt, das die fachliche Qualifikation und Erfahrung der Forschenden in den Mittelpunkt stellte.

- Wissenschaftliche Verantwortung: Die beteiligten Träger hatten keinen Einfluss auf die Methodik, Datenerhebung, Auswertung oder Interpretation der Ergebnisse. Alle wissenschaftlichen Entscheidungen lagen ausschließlich bei den Forscherinnen und Forschern.

- Begleitgremium: Ein unabhängiges Gremium aus Wissenschaft, Betroffenenvertretung und Ethikexpertise begleitete die Studie kritisch und überprüfte die Einhaltung wissenschaftlicher Standards.

- Transparente Veröffentlichung: Die vollständigen Ergebnisse werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, unabhängig davon, ob sie für die Trägerorganisationen belastend sind oder nicht.

Uns ist bewusst, dass die eigene Verstrickung in das historische Geschehen einen besonderen Anspruch an Offenheit und kritische Selbstreflexion bedeutet. Die Wahrung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit war daher oberstes Gebot in allen Phasen der Studie.

Seit den 1950er Jahren hat sich das Verständnis von Erziehung und Gesundheitsförderung tiefgreifend geändert. Das Wissen darüber, dass chronische Erkrankungen und Belastungen eine gezielte Therapie und eine kindgerechte und bindungssensible Betreuung benötigen, ist seither auch in der Kinder- und Jugendmedizin deutlich gewachsen. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich daraus das heutige Konzept der Eltern-Kind-Kuren und der Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation – d.h. eine wissenschaftlich fundierte, spezialisierte Form der medizinischen Versorgung für junge Menschen.

Die heutige Kinder- und Jugendreha unterscheidet sich grundlegend von den Leistungen des damaligen Kinderkurwesens: Sie ist medizinisch indiziert, freiwillig, transparent und auf dem Stand moderner Kinder- und Jugendmedizin. Eltern werden von Anfang an einbezogen, es gibt bundesweit einheitliche Qualitätsanforderungen, zertifizierte Reha-Einrichtungen und ein strukturiertes Beschwerdemanagement.

Im Generalsekretariat des DRK in Berlin gibt es eine zentrale Ansprechperson für Betroffene. Diese sozialpädagogische Fachkraft nimmt die individuellen Anliegen der Betroffenen an und unterstützt und berät sie lösungsorientiert. Bei Bedarf findet eine gezielte Verweisberatung zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen statt. Außerdem bietet sie Hilfe bei den oft gewünschten Recherchen zu Kinderkuraufenthalten an. Diese Fachkraft hat weiterhin die Aufgabe, die Gliederungen des DRK für den Umgang mit Betroffenen zu sensibilisieren.

Kontakt:

Beate Lieb

E-Mail: Kinderkurheime@drk.de

Weiterhin prüfen und entwickeln wir Maßnahmen, um die Betroffenen beim Erinnern und Bewältigen zu unterstützen. So hat der DRK-Landesverband Schleswig-Holstein eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an die sich ehemalige Verschickungskinder wenden können. Seit 2021 gibt es zusätzlich einen Gesprächskreis für ehemalige Verschickungskinder, die in schleswig-holsteinischen DRK-Heimen untergebracht wurden

Das DRK setzt in seinen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie allen weiteren Einrichtungen und Angeboten intensiv dafür ein, Gewalt, Übergriffe und Vernachlässigung zu verhindern. Dies geschieht besonders durch die gelebte Praxis, die auf den Rot-Kreuz-Grundsätzen basiert und den gesetzlich geforderten umfassenden Schutzkonzepten.

Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten: Jede Einrichtung des DRK ist verpflichtet, ein spezifisches Gewaltschutzkonzept zu entwickeln. Zur Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes gehören Risikoanalysen zur Identifikation möglicher Gefährdungspotenziale, Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge von Vorfällen und Regelungen zum Umgang mit Verdachtsfällen.

Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten: Kinder und Jugendliche werden ermutigt, ihre Meinung zu äußern und sich mit ihren Fragen an ihre Vertrauenspersonen zu wenden sowie interne und externe Beschwerdestellen zu nutzen. Es gibt niedrigschwellige und altersangemessene Beteiligungsverfahren, damit die Kinder und Jugendlichen aktiv an der Gestaltung des Alltags mitwirken können. Durch transparente Beschwerde- und Beteiligungsverfahren lernen die Kinder und Jugendlichen, dass sie auch mit schwierigen Themen ernst genommen werden und ihnen zugehört wird.

Schulung und Sensibilisierung des Personals: Die Mitarbeitenden werden regelmäßig zu Kinderrechten und Partizipation, zum Erkennen von Anzeichen für Gewalt oder Missbrauch und zum Umgang mit Verdachtsfällen (Kinderschutzverfahren gemäß § 8a SGB VIII) geschult. Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen und internen Besprechungen teil, in denen sie ihr eigenes Verhalten reflektieren und ihren professionellen Umgang mit Kindern und Jugendlichen stärken.

Verhaltenskodex für Mitarbeitende: Die Mitarbeitende müssen sich an klare Verhaltensregeln halten, etwa im Umgang mit Nähe und Distanz oder in Bezug auf digitalen Medien. Verstöße können arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch nach Abschluss des Forschungsprojekts an der Humboldt-Universität wird sich das DRK weiterhin mit der Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit diesem Thema befassen. Folgende Maßnahmen sind bereits initiiert und weitere Schritte sind in Planung:

- Die Studie der Humboldt-Universität ist eine fundierte Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten. Auch das aus dem Projekt entstandene Heimverzeichnis stellt sowohl eine wichtige Recherchegrundlage für die Wissenschaft dar als auch eine Hilfe für Betroffenen, ihre eigenen Erfahrungen zeitlich und örtlich einzuordnen.

- Das DRK setzt sich weiterhin für die von den Betroffenen gewünschte ausführliche Anerkennung, Aufklärung und Aufarbeitung der Geschehnisse ein. Dafür bleibt das 2021 ins Leben gerufene verbandsweite Themennetzwerk und die 2023 geschaffene zentrale Anlaufstelle für Betroffene erhalten. Bei Bedarf können vertrauliche Gespräche geführt und Hilfe und Unterstützung vermittelt werden.

- Das DRK wird weiterhin den Kontakt zu den Betroffenen und ihren Initiativen pflegen, um in einem Dialog mit den Betroffenen zu bleiben, u.a. durch Beteiligung an den Runden Tischen, derzeit in Baden-Württemberg und NRW.

- Das DRK wird die Betroffenen weiterhin in ihren Forschungsfragen und auch weitere unabhängige Forschungsvorhaben unterstützen. Hierzu wird die 2001 begonnene Bestandsaufnahme und Zusammenführung des noch vorhandenen Materials im Verband fortgesetzt. So wird sichergestellt, dass relevante Dokumente erhalten und weiter erschlossen werden und Informationen den Betroffenen und weiteren Forschungsinitiativen umfassend zur Recherche bereitgestellt werden. Das ist auf Grund der disparaten Datenlage ein breiter Prozess, der weiterhin andauern wird.

- Das DRK wird eigene Recherchen und Forschungen zu einzelnen Aspekten oder zu einzelnen Einrichtungen und Personen fortsetzen. Einzelfallstudien sind 2024 bereits im Landesverband Badisches Rotes Kreuz zum Haus Hohenbaden in Bad Dürrheim und im Landesverband Schleswig-Holstein entstanden.

- Das DRK setzt sich mit den Wünschen der Betroffenen auseinander, Erinnerungsorte als Mahnung für die Zukunft zu schaffen, dass es nie wieder zu solchem Leid von Kindern kommen darf. So entwickelt der DRK Landesverband Schleswig-Holstein derzeit bereits in Abstimmung mit einem Betroffenen Erinnerungstafeln/Stehlen, welche an das Leid der Verschickungskinder in den früheren Einrichtungen des Landesverbands erinnern sollen.

- Der Landesverband Schleswig-Holstein entwickelt derzeit für seine Fachschulen ein Unterrichtsprojekt mit Zeitzeugen, um die Schülerinnen und Schüler besonders für Macht-, Gewalt- und Verdrängungsfragen zu sensibilisieren.