Unter Einsatz des Lebens

Wenige Jahre nach der Unabhängigkeit entbrennt ein Bürgerkrieg in Nigeria. Aufgrund einer Hungerblockade kommt es in Biafra zu einer humanitären Katastrophe.Im Juli 1967 spaltet sich die Republik Biafra, die auch das Nigerdelta mit seinen reichen Ölvorkommen umfasst, von Nigeria ab. Der Machtkampf wird von ethnischen und religiösen Konflikten überlagert. Der daraus resultierende Bürgerkrieg hat eine Hungerkatastrophe zur Folge, an der die Weltöffentlichkeit großen Anteil nimmt.

Im August und September 1968 fliegen drei DRK-Teams aus der Bundesrepublik mit insgesamt rund dreißig Helfern nach Nigeria, vorwiegend Ärzte, Krankenpfleger, Techniker und Fahrer. Viele haben schon schwere Hilfseinsätze hinter sich, die Flutkatastrophe von Hamburg etwa liegt nur wenige Jahre zurück. Doch die Bedingungen in dem westafrikanischen Land sind mit Europa nicht vergleichbar.

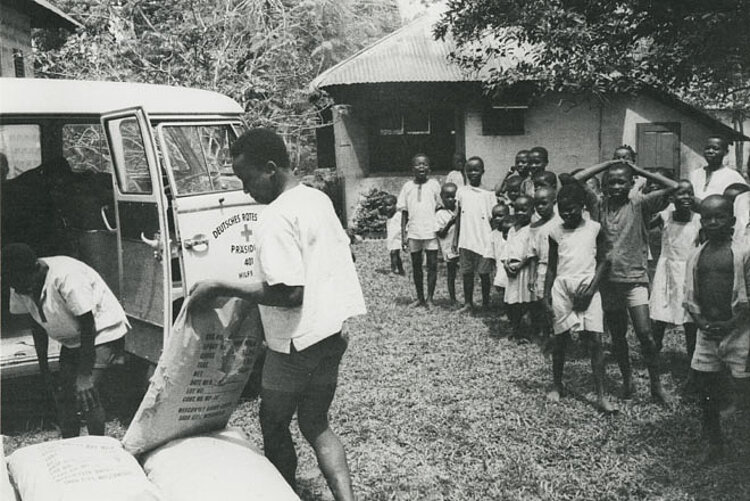

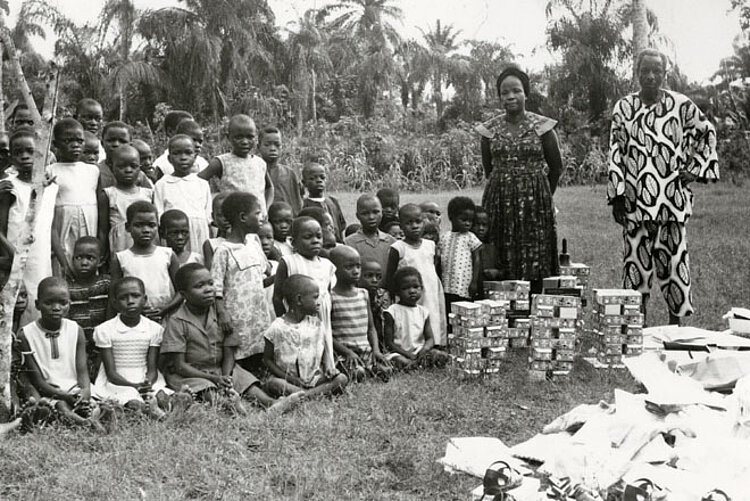

Der Einsatz steht unter der Federführung des IKRK, das zuvor zähe Verhandlungen mit der nigerianischen Regierung geführt hat. Nur unter strengster Einhaltung der Neutralitätspflicht gemäß der "Genfer Konvention über den Schutz von Zivuilpersonen in Kriegszeiten" ist es dem Roten Kreuz erlaubt, Notleidende auf beiden Seiten des Krieges mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Als „Tropenhilfszug“ verfügen die Teams des DRK über Lkws, Sattelschlepper und Allradfahrzeuge. Mehrere hundert Tonnen Lebensmittel sowie Medikamente warten darauf, an die hungernde Zivilbevölkerung verteilt zu werden. Doch die logistischen Bedingungen im Kriegsgebiet sind von Anfang an extrem schwierig.

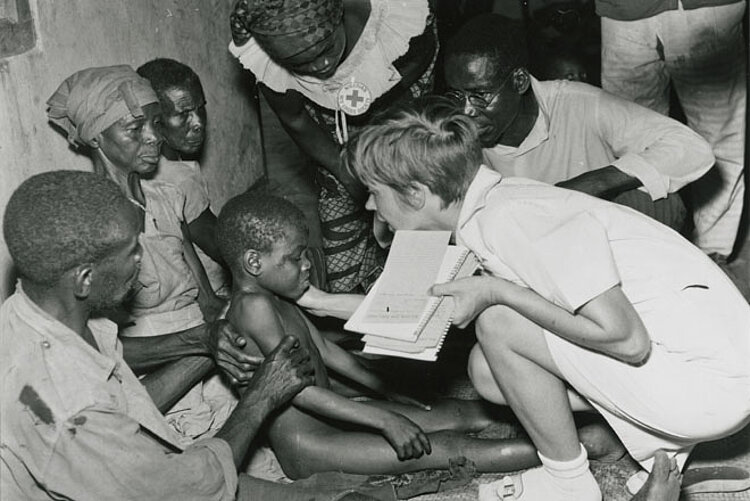

Mehrere Monate lang versuchen die Helfer alles nur Menschenmögliche. Sie leisten Geburtshilfe und heben Gräber aus, sie bergen Kinder aus der Frontlinie und operieren in notdürftig ausgestatteten Hospitälern. „Lange Reihen ausgezehrter, in Lumpen gehüllter, zum Teil auch nackter, bis zum Skelett abgemagerter Menschen“, beschreibt einer von ihnen die Szenerie. „Sie haben Schüsseln, Tücher, Kleiderfetzen oder auch nur Palmblätter in der Hand, um eine Handvoll Reis oder Bohnen zu erhaschen.“

Das IKRK hat mehrere Schiffe und Frachtflugzeuge gechartert; eines davon wird im Juni 1969 von der nigerianischen Luftwaffe abgeschossen. Mehr und mehr konfrontiert dieser Krieg die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung mit den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Die Genfer Konventionen werden vorsätzlich missachtet, Krankenhäuser gezielt bombardiert, Rotkreuzdelegierte verhaftet. Eine geregelte Hilfsarbeit ist unter solchen Umständen nicht mehr möglich.

Im Januar 1970 kapituliert Biafra schließlich. Die Angaben über die Zahl der Opfer gehen weit auseinander. Schätzungen zufolge ist die internationale Hilfe insgesamt etwa einer Million Menschen zugutegekommen. Über zwei Millionen aber sind dennoch an Hunger gestorben.

Zum Hintergrund: Nach 1862 unterwerfen die Briten das Gebiet des heutigen Nigeria und ignorieren bei der Grenzziehung ethnische und kulturelle Gegebenheiten. Es entsteht ein Vielvölkerstaat mit zwei dominierenden Gruppen: den christlichen Igbo im Süden und den muslimisch geprägten Hausa und Fulani im Norden. Nach der Unabhängigkeit 1960 eskaliert ein Machtkampf. Ein Putsch der Igbo-Offiziere führt zu Gegengewalt, bei der bis zu 30.000 Igbo getötet werden. Viele fliehen in die südöstliche Region Biafra. Als die Militärregierung 1967 eine Neugliederung beschließt und die Igbo von Ölgebieten und dem Meer abschneidet, ruft Biafra am 30. Mai die Unabhängigkeit aus. Es folgt ein blutiger Bürgerkrieg, unterstützt von ausländischen Mächten. 1968 erobern die nigerianischen Truppen die Hafenstadt Port Harcourt und schneiden Biafra damit von der Versorgung ab. 14 Millionen Menschen sind eingekesselt, es kommt zu einer Hungersnot.

Zeitzeugen berichten

Das Gespräch mit Elfriede Schröder-Püstow fand im Rahmen unseres umfangreichen Zeitzeugenprojektes statt; dort können Sie mehr über sie und die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes erfahren.